「ヒカキンさん」や、多くのファンを熱狂させた傑作ホラーゲーム『8番出口』。

待望の映画化が発表された際、多くのファンが「あの恐怖がどう映像化されるのか?」という期待と不安を抱きました。

この記事では、実際にゲームと映画の両方を深く体験した筆者が、両作品の違いと共通点を、ネタバレなしで徹底的に比較・考察します。

この詳細な比較を通じて、ゲーム版のファンはもちろん、映画版で初めて『8番出口』の世界に触れる方にも、作品の奥深さを知っていただけることを目指します。

1. 舞台設定と世界観:共通の「日常の違和感」がもたらす恐怖の空間

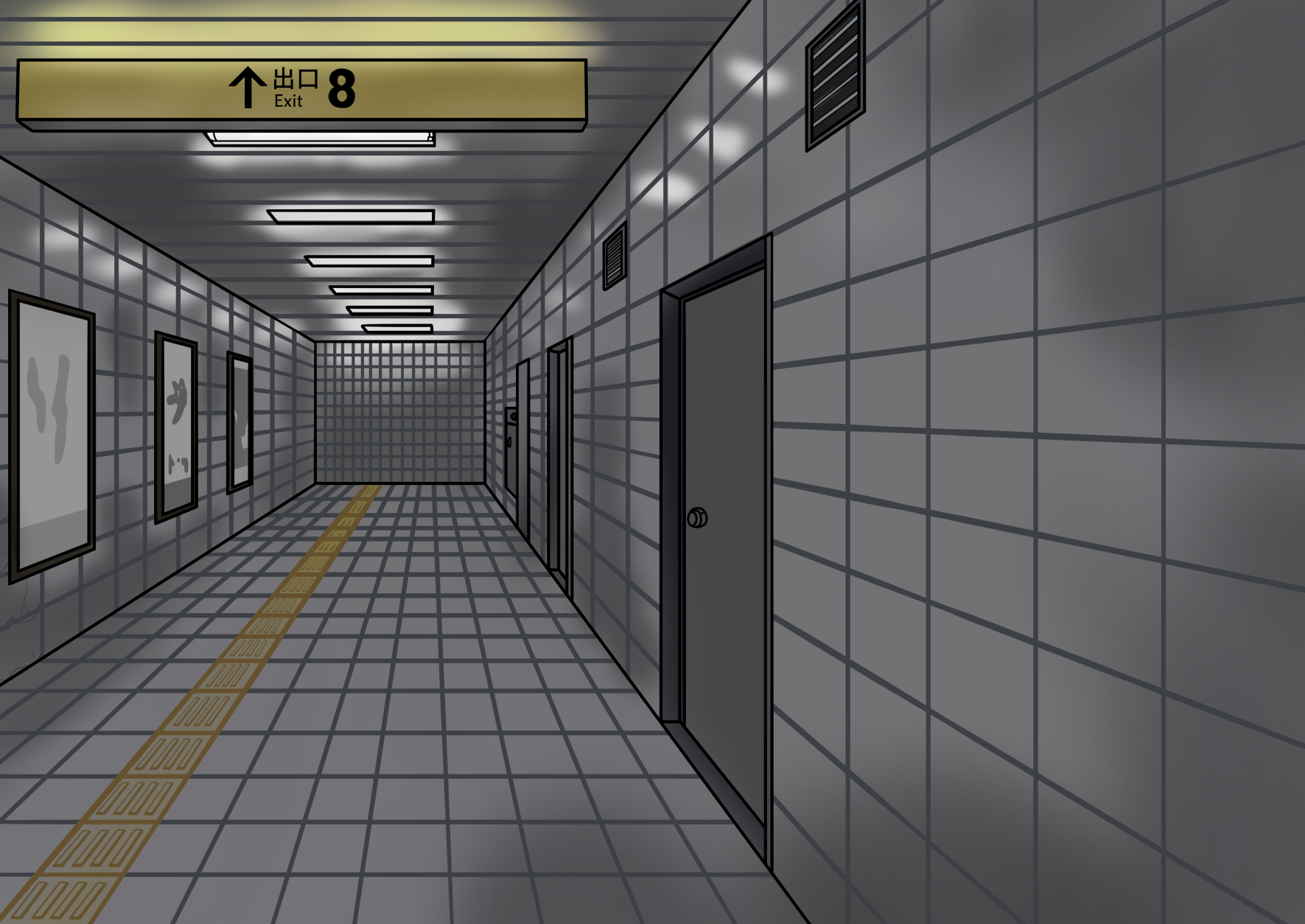

ゲームと映画、両作品の核心にあるのは、日本の日常生活にありふれた「地下通路」という空間です。

この薄暗く、どこか閉鎖的な空間が、観客の心にじわじわと恐怖を植え付けます。

共通点

どちらの作品も、駅と駅を結ぶ通路という「目的地へ向かう途中の場所」を舞台にしています。

こうした境界的な空間(リミナルスペース)は、心理的な不安感を誘発しやすいことで知られており、両作品の恐怖の基盤となっています。

日常的な光景の中に、少しずつ紛れ込む「異変」を探すという体験は、ゲームと映画に共通する最も重要な要素です。

この異変は、幽霊やモンスターのような直接的な脅威ではなく、人々の潜在意識に訴えかけるような微細な違和感として描かれています。

ゲーム版では、異変を見つけられないと永遠に出口にたどり着けないという焦りが、独特の恐怖を生み出しました。

映画版では、その焦燥感が映像と音響でどのように表現されているか、ぜひ注目してほしいポイントです。

薄暗い通路を延々と歩く感覚は、ゲームをプレイしたときの「もうやめたいのに、やめられない」という感覚と不思議なほど似ています。

本記事を読んでいくに沿って「やってみたい!」「やってみたくなった!」と思った方々もいらっしゃるかと思いますので、一応、以下に『ゲーム公式サイトとアプリストア』のリンクを貼っておきますので、気になった方は、覗いてみてください。

2. 体験の構造:インタラクティブから受動的、そして再びインタラクティブへ

ゲームと映画で最も異なるのは、体験の「主体」です。

この違いを理解することで、それぞれのメディアが持つ独自の魅力が見えてきます。

ゲーム版の「インタラクティブな体験」

プレイヤーは自らの手でキャラクターを動かし、通路を進み、異変を見つけるというインタラクティブな体験が主軸です。

プレイヤーが異変を自ら発見しなければならないため、恐怖は受動的に与えられるものではなく、プレイヤー自身が能動的に「探し出す」ものとなります。

映画版の「受動的な体験」と「観客の参加」

観客は登場人物の視点を通して物語を体験する受動的な体験が主軸です。

しかし、単に受け身になるのではなく、映画全体を通して「どこに異変があるのか?」と観客自身が異変探しを強いられる

ような、ゲーム版のインタラクティブな要素が巧妙に組み込まれています。

映画版では、カメラワークや編集によって観客の視線が誘導され、ゲームとは異なる方法で「異変探し」の体験を再現します。

映画館という空間では、観客が異変を見つけたときの小さな反応や声が共有され、ゲームとは異なる共同的な恐怖体験が生まれます。

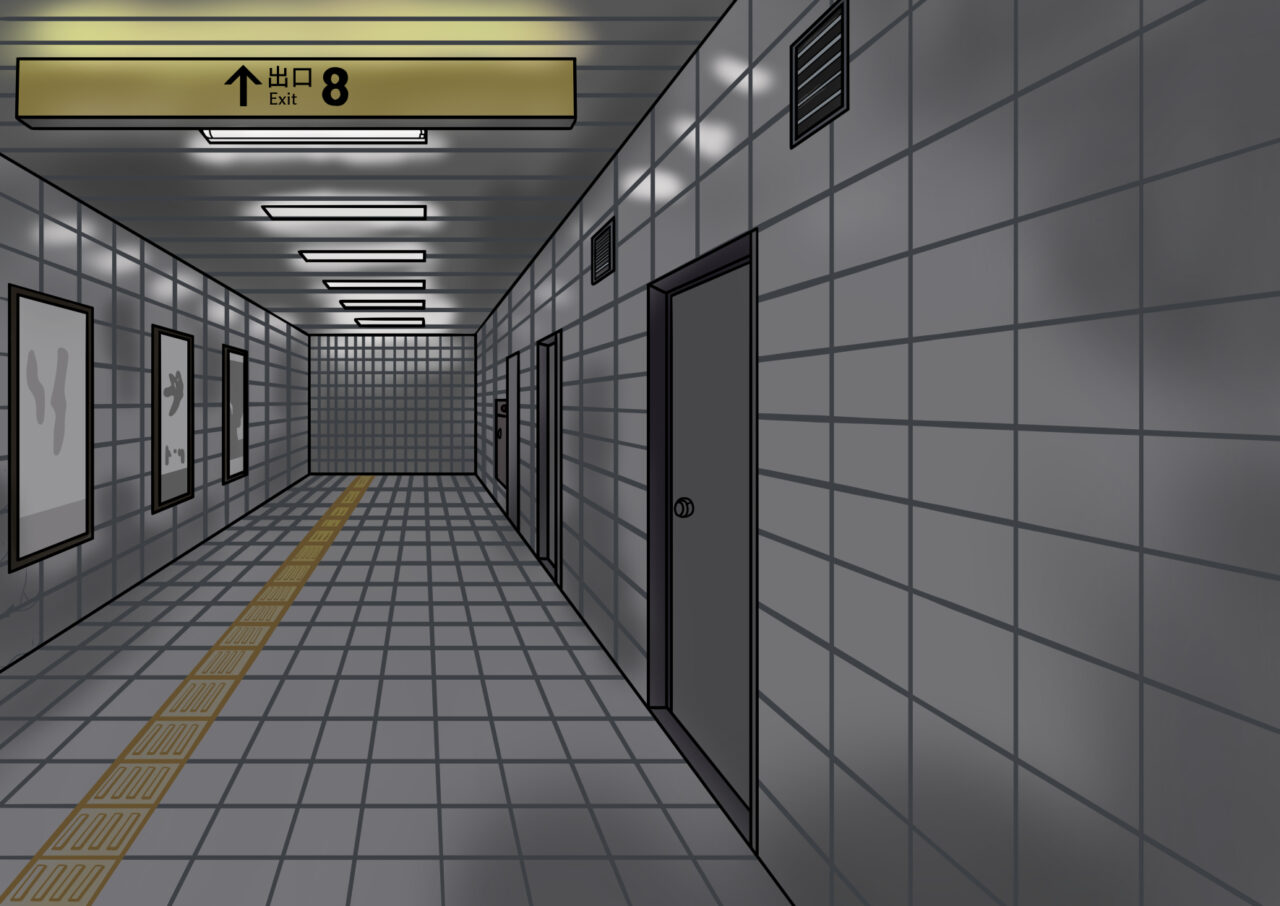

オリジナルイメージ画像 フリー素材

3. 恐怖の演出:心理的 vs 映像的、そして「音」の力

両作品の「怖さ」の表現方法にも違いがあります。

特に、映画版では映像と音響を組み合わせることで、ゲームとは異なる次元の恐怖が創出されています。

ゲーム版の「精神的プレッシャー」

「異変が見つからない」という精神的なプレッシャーと、何かがおかしいという不気味さが主な恐怖源。

ジャンプスケア(飛び上がらせる演出)はほとんどありません。

ゲームのサウンドは、足音や環境音といった単純な構成で、プレイヤーの孤独感と不安を強調します。

映画版の「視覚的・聴覚的恐怖」

ゲーム版の心理的ホラーを継承しつつも、映像作品ならではの視覚的・聴覚的な恐怖演出が加わっています。

静寂と不協和音を巧みに使った音響効果の分析。

例えば、特定の音が聞こえ始めたり、突然無音になったりすることで、観客は常に緊張を強いられます。

この音の演出は、ゲーム版のシンプルさとは一線を画す、映画ならではの要素です。

閉鎖空間と反復される風景を、カメラワーク(例えば、じっくりと映し出すロングテイクや、突然のクローズアップ)で表現することで、観客をより深く作品の世界観に引き込みます。

4. 登場人物とストーリーテリングの進化

ゲーム版『8番出口』は、ストーリーや登場人物がほぼ存在しない、純粋な「体験」に特化した作品でした。

一方、映画版では、その物語を映像作品として成立させるために、キャラクターとストーリーテリングが不可欠となりました。

ゲーム版のミニマリズム:なぜ情報が少ないことが「恐怖」なのか?

ゲーム版の最も際立った特徴は、その徹底したミニマリズムにあります。

プレイヤーは、主人公が誰で、なぜこの通路にいるのか、出口とは一体何なのか、といった情報を一切知らされません。

この情報の欠如こそが、プレイヤーの不安感を増幅させる最大の要因となっています。

プレイヤーは、誰かの人生を追体験するのではなく、自分自身が主人公として通路をさまようことになります。

これにより、ゲームとプレイヤーの間に壁がなくなり、恐怖がよりパーソナルな体験になります。

「異変を探せ」「見つけたら戻れ」というシンプルなルールは示されますが、なぜそれをしなければならないのか、

出口の先に何があるのかは明かされません。

この理由の不透明性が、理性の通用しない非日常的な世界に閉じ込められた感覚を生み出します。

過去の出来事やキャラクターの背景といった物語が意図的に排除されています。

これにより、プレイヤーは「異変」そのもの、そして「異変」を見つけた瞬間の感情に集中させられます。

余計な情報がないからこそ、目の前の恐怖が純粋に、そして強烈に心に響くのです。

映画版の物語の追加:登場人物がいると、怖さも面白さもアップする!

ゲームと映画で一番違うのは、映画には「お話」と「登場人物」がきちんとあることです。

ゲームでは「なぜ通路にいるの?」ということがわかりませんでしたが、映画ではそれがわかります。

映画では、主人公がどんな人で、どうしてこの場所にいるのかがわかります。

例えば、迷子になったり、何かを探していたり…。

そうすると、観ている私たちは「ああ、この人は今、怖がっているんだな」「なんとか助かってほしい!」と、主人公の気持ちを自分のことのように感じられます。

映画では、主人公以外にもたくさんの人が出てくることがあります。

お互いに助け合ったり、時にはケンカしたりするかもしれません。

そうした人間関係があることで、ただ怖いだけでなく、お話に深みが出て、より面白く感じられます。

登場人物の気持ちがわかると、「この人が次、どうなるんだろう?」というドキドキが大きくなります。

ゲームでは一人で怖かったけど、映画では登場人物と一緒に怖い体験をすることになります。

映画でしか味わえない、みんなで「うわっ!」となるような怖さや、ハラハラする気持ちが生まれるのです。

5. ファンコミュニティと作品の相互作用:口コミと「考察」の力

『8番出口』が社会現象になったのは、ゲームや映画単体の力だけでなく、熱心なファンコミュニティの存在も大きく影響しています。

みんなの「おすすめ」が、作品を有名にした!

ゲーム『8番出口』は、最初はあまり知られていませんでした。

でも、YouTubeでとても有名なHIKAKIN(ヒカキン)さんのようなゲーム実況者が「このゲームがすごく怖いし面白いよ!」と動画で紹介してくれたことで、たくさんの人に広まりました。

これは、みんなが「この人が面白いって言うなら、きっと面白いんだろうな」と思うからです。

ヒカキンさんのように、たくさんの人が信頼している人が「おもしろい!」と言ってくれると、その作品は

「信頼できる、人気の作品だ」とみんなに思われやすくなります。

ヒカキンさんの動画を見た人が「私もやってみたい!」と思って遊び、またその人が「すごく怖かったよ!」とSNSなどで友達に教えることで、どんどん人気が広がっていったのです。

これが、作品が有名になる大きな力となりました。

みんなで謎を解くのが楽しい!「考察」のひみつ

ゲーム版『8番出口』が面白かった理由の一つは、謎や不思議なこと(異変)がたくさんあったことです。

でも、その答えはゲームの中では教えてくれませんでした。

これは、みんなで協力して大きなパズルを解くのに似ています。

一人では難しくても、「私、こんな不思議なものを見つけたよ!」とインターネットで教え合ったり、

「あれってこういう意味かも!」と自分の考えを話したりすることで、どんどん謎が解けていくような楽しさが

生まれます。

一人ひとりの考えが集まることで、作品の世界がもっと深く、もっと面白く感じられます。

映画を見ても、「このシーンはどういう意味だろう?」とみんなで話し合ったり、いろんな人の考えを見たりすることで、作品の新しい魅力に気づくことができます。

まとめ:ゲーム版は「体験の原点」、映画版は「体験型ホラーの進化」

映画『8番出口』は、単なるゲームの移植版ではありません。

ゲーム版の持つ「日常の違和感」というテーマ性や心理的恐怖を大切にしながら、映像作品として再構築された

「体験型ホラー」の新たな傑作と言えるでしょう。

ゲーム版をプレイした人は、映画で描かれる新たな恐怖と物語の深みを。

ゲーム版を知らない人は、なぜこの作品が多くの人に「怖い」と評価されるのか、その秘密をぜひ体験してみてください。

関連コンテンツ

【年齢制限はなぜ?】映画「8番出口」の年齢制限と心理的影響を考察

『8番出口』は本当に怖い?怖がりでも楽しめるホラー映画の楽しみ方

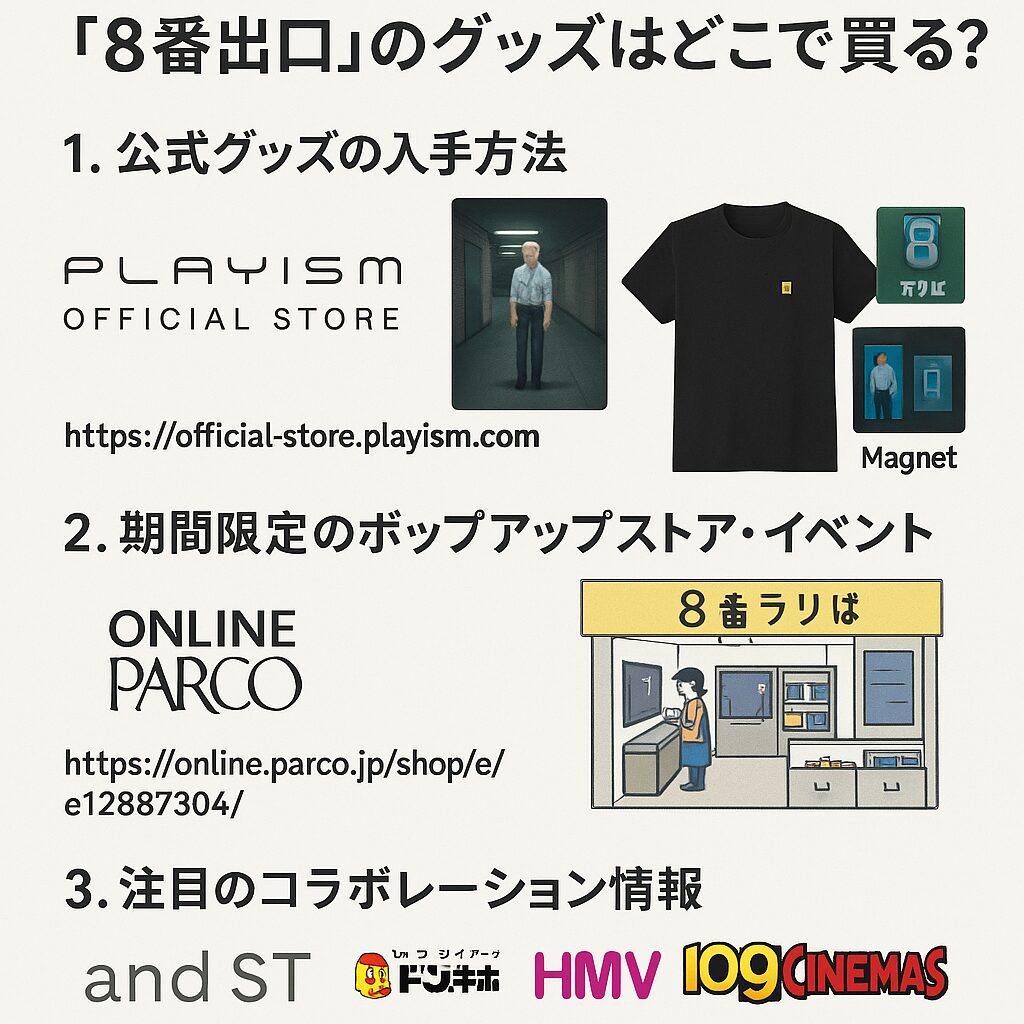

「8番出口」のグッズはどこで買える?限定グッズやコラボ情報を総まとめ

8番出口の主題歌は誰?歌詞に隠された映画の世界観を考察

今回も最後までご愛読いただきまして、ありがとうございました。

今回も最後までご愛読いただきまして、

ありがとうございました。

ご参考になっていただけましたら幸いです。

本記事が参考になったと感じていただけましたら、ぜひ、下の『人気ブログランキング』から応援をしていただけましたら、執筆の励みになりますので、どうか応援の程、宜しくお願い致します。