「AI(エーアイ)って、なんだか難しそう…」

最近、ニュースやテレビでよく聞く「AI」という言葉。

でも、一体何なのか、私たちの生活にどう関係しているのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

特に、お子さんから「AIって何?」と聞かれた時に、うまく説明できずに困ってしまうこともあるかもしれません。

この記事でわかること!

- AIが一体何なのか、その基本的な仕組みがわかります。

- AIが私たちの身の回りでどのように活躍しているのか、具体的な例を知ることができます。

- AIが進化することで、私たちの未来の生活がどのように変わっていくのかを想像できます。

- そして、AIと上手に付き合っていくために、私たちが今からできることがわかります!

専門的な難しい言葉は使わず、小学生にも理解できるように、イラストを交えながら楽しく解説していきます。

さあ、一緒にAIの不思議な世界を探検し、未来をのぞいてみましょう!

はじめに

生成オリジナル画像

AI(人工知能)は、まるで人間の脳のように「考える」「学ぶ」「判断する」ことができるコンピューターの技術です。

私たちは普段の生活の中で、知らず知らずのうちにたくさんのAIと出会っています。

例えば、スマートフォンで話しかけると答えてくれる「音声アシスタント」や、インターネットで買い物をするときに「あなたへのおすすめ」を表示してくれる機能も、AIが活躍している例です。

AI(人工知能)は、まるで人間の脳のように

「考える」「学ぶ」「判断する」ことができる

コンピューターの技術です。

私たちは普段の生活の中で、知らず知らずのうちにたくさんのAIと出会っています。

例えば、スマートフォンで話しかけると答えてくれる「音声アシスタント」や、インターネットで買い物をするときに「あなたへのおすすめ」を

表示してくれる機能も、AIが活躍している例です。

AIは、私たちがより便利で快適な生活を送れるように、日々進化を続けています。

難しい計算をあっという間にこなしたり、たくさんの情報の中から必要なものを見つけ出したり、人間にはできないようなすごいこともAIは得意です。

でも、AIは魔法ではありません。人間が教えてあげたことをもとに、賢くなっていくのです。

このセクションでは、AIがどんなものなのか、その基本的な考え方を、誰にでも分かりやすい言葉で説明していきます。

AIの仕組みを少しだけ知ることで、私たちの周りにあるAIが、もっと身近に感じられるようになるでしょう。

このセクションでは、AIがどんなものなのか、

その基本的な考え方を、誰にでも分かりやすい

言葉で説明していきます。

AIの仕組みを少しだけ知ることで、私たちの周りにあるAIが、もっと身近に感じられるようになるでしょう。

AI、私たちの日常に革命を

生成オリジナル画像

AIは、私たちの日常生活のあらゆる場面で活躍しています。

まるで魔法のように私たちの生活を便利に、そして豊かにしてくれるAIの具体的な活躍例を見ていきましょう。

関連情報

- スマートフォン: 音声アシスタント(Siri, Google Assistantなど)は、話しかけるだけで情報を検索したり、メッセージを送ったり、リマインダーを設定したりできます。

これは、AIが私たちの言葉を理解し、適切な応答を生成しているからです。 - オンラインショッピング: Amazonや楽天市場などのオンラインストアで商品を探していると、「あなたへのおすすめ」が表示されることがありますよね。

これは、AIがあなたの過去の購入履歴や閲覧履歴を分析し、興味を持ちそうな商品を予測して提案しているのです。 - 自動運転車: まだ開発段階ですが、AIは車の運転をサポートし、将来的には完全に自動で車を走らせることを目指しています。

AIが周囲の状況を認識し、危険を予測して安全な運転をアシストすることで、交通事故を減らし、移動をより快適にすることができます。 - 医療: AIは、病気の診断を助けたり、新しい薬の開発を加速させたりするのに役立っています。

例えば、AIがレントゲン写真やMRI画像を分析することで、人間が見落としがちな病気の兆候を発見し、早期治療につなげることができます。 - 翻訳アプリ: 海外旅行に行ったときや、外国語のウェブサイトを見るときに便利な翻訳アプリもAIの技術が使われています。

AIが異なる言語のルールや表現を学習することで、自然な翻訳を可能にしています。 - ロボット掃除機: お部屋を自動で掃除してくれるロボット掃除機もAIが搭載されています。

部屋の形を認識し、障害物を避けながら効率的に掃除をするためにAIが使われています。

- スマートフォン: 音声アシスタント

(Siri, Google Assistantなど)は、

話しかけるだけで情報を検索したり、

メッセージを送ったり、リマインダー

を設定したりできます。

これは、AIが私たちの言葉を理解し、

適切な応答を生成しているからです。 - オンラインショッピング: Amazonや楽天市場などのオンラインストアで商品を探していると、「あなたへのおすすめ」が表示されることがありますよね。

これは、AIがあなたの過去の購入履歴や

閲覧履歴を分析し、興味を持ちそうな商品

を予測して提案しているのです。 - 自動運転車: まだ開発段階ですが、AIは車の

運転をサポートし、将来的には完全に自動で

車を走らせることを目指しています。

AIが周囲の状況を認識し、危険を予測して

安全な運転をアシストすることで、交通事故を減らし、移動をより快適にすることができます。 - 医療: AIは、病気の診断を助けたり、新しい

薬の開発を加速させたりするのに役立って

います。

例えば、AIがレントゲン写真やMRI画像を

分析することで、人間が見落としがちな

病気の兆候を発見し、早期治療につなげる

ことができます。 - 翻訳アプリ: 海外旅行に行ったときや、

外国語のウェブサイトを見るときに便利な

翻訳アプリもAIの技術が使われています。

AIが異なる言語のルールや表現を学習する

ことで、自然な翻訳を可能にしています。 - ロボット掃除機: お部屋を自動で掃除して

くれるロボット掃除機もAIが搭載されて

います。

部屋の形を認識し、障害物を避けながら効率的に掃除をするためにAIが使われています。

このように、AIは私たちの生活のすぐそばに

あり、私たちの毎日をより良くするために

働いています。

AIの進化はこれからも続き、私たちの生活は

さらに便利で快適になっていくでしょう。

AIの進化の歴史と功績

生成オリジナル画像

AIは、実は新しい技術ではありません。

その歴史は古く、たくさんの科学者たちが研究を重ねてきました。

AIの進化は、まるで人間が赤ちゃんから大人になるように、少しずつ賢くなってきたのです。

AIは、実は新しい技術ではありません。

その歴史は古く、たくさんの科学者たちが研究を重ねてきました。

AIの進化は、まるで人間が赤ちゃんから大人に

なるように、少しずつ賢くなってきたのです。

AIの進化の歴史(抜粋)

AIの歴史は、大きく分けていくつかの波があります。

- 第1次AIブーム(1950年代後半~1960年代): この頃のAIは、人間がルールを教えて、そのルールに従って問題を解く

「推論」が中心でした。

例えば、「もしAならばB」というルールをたくさん教えて、パズルを解くようなイメージです。

しかし、複雑な問題には対応できませんでした。 - 第2次AIブーム(1980年代): この時期には、「エキスパートシステム」というものが登場しました。

これは、特定の分野の専門家(エキスパート)の知識をAIに覚えさせて、その専門家のように問題を解決するものです。

例えば、お医者さんの知識をAIに覚えさせて、病気の診断を手伝う、といったことが試みられました。

しかし、知識をすべてAIに教えるのが大変で、これも限界がありました。 - 第3次AIブーム(2000年代後半~現在): 今、私たちが体験しているのがこのブームです。

このブームを支えているのが「機械学習」という技術、特に「ディープラーニング(深層学習)」です。

これは、AIが自分でデータの中からルールやパターンを見つけ出して学習する技術です。

人間が「これは猫だよ」「これは犬だよ」とたくさんの写真を見せることで、AIが自分で猫と犬の違いを学習できるようになりました。

まるで、たくさんの本を読んで、自分で賢くなるようなものです。

- 第1次AIブーム(1950年代後半~1960年代): この頃のAIは、人間がルールを教えて、

そのルールに従って問題を解く「推論」

が中心でした。

例えば、「もしAならばB」というルールを

たくさん教えて、パズルを解くようなイメージです。

しかし、複雑な問題には対応できませんでした。 - 第2次AIブーム(1980年代): この時期には、「エキスパートシステム」というものが登場

しました。

これは、特定の分野の専門家(エキスパート)の知識をAIに覚えさせて、その専門家のように問題を解決するものです。

例えば、お医者さんの知識をAIに覚えさせて、病気の診断を手伝う、といったことが試みられました。

しかし、知識をすべてAIに教えるのが大変で、これも限界がありました。 - 第3次AIブーム(2000年代後半~現在): 今、私たちが体験しているのがこのブームです。

このブームを支えているのが「機械学習」という技術、特に「ディープラーニング(深層学習)」です。

これは、AIが自分でデータの中からルールや

パターンを見つけ出して学習する技術です。

人間が「これは猫だよ」「これは犬だよ」とた

くさんの写真を見せることで、AIが自分で猫

と犬の違いを学習できるようになりました。

まるで、たくさんの本を読んで、自分で賢く

なるようなものです。

関連データ

ディープラーニングの登場により、AIは画像認識や音声認識、自然言語処理など、さまざまな分野で驚くほどの進歩を遂げました。

これにより、AIは私たちの生活に深く関わるようになり、これからもその進化は止まらないでしょう。

AIの歴史を知ることで、今のAIがどれだけすごい技術なのか、そしてこれからどんな未来が待っているのかを、より深く理解することができます。

AIが変える未来の生活と過去の事例

生成オリジナル画像

AIの進化は、私たちの未来の生活を大きく変える可能性を秘めています。

まるでSF映画のような世界が、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。

AIが私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、具体的に見ていきましょう。

一般的な未来予測

- 仕事の仕方: AIは、単純な繰り返し作業やデータ分析などを得意とするため、人間はより創造的で、人間にしかできない仕事に集中できるようになります。

例えば、AIが資料作成やデータ入力などを手伝ってくれることで、私たちは新しいアイデアを考えたり、人とのコミュニケーションに時間をかけたりできるようになるでしょう。

新しい仕事も生まれるかもしれません。 - 教育: AIは、一人ひとりの学習の進度や理解度に合わせて、最適な学び方を提供できるようになります。

AIが苦手な部分を教えてくれたり、得意な部分をさらに伸ばすための課題を出してくれたりすることで、より効率的で楽しい学習が可能になります。

まるで、自分だけの家庭教師がいるようなものです。 - 医療: AIは、病気の早期発見や治療法の開発に大きく貢献します。

AIが膨大な医療データを分析することで、これまで見つけられなかった病気の原因を発見したり、患者さん一人ひとりに合った最適な治療法を提案したりできるようになります。

これにより、より多くの人が健康で長生きできる社会が実現するかもしれません。 - 日常生活の利便性向上: スマートホームがさらに進化し、AIが私たちの生活をより快適にしてくれます。

例えば、AIが私たちの生活パターンを学習し、私たちが家に帰る前にエアコンをつけて快適な室温にしてくれたり、冷蔵庫の中身を管理して必要な食材を教えてくれたりするようになるでしょう。

また、自動運転車が普及すれば、移動がより安全で効率的になり、私たちは移動中に他のことに時間を使えるようになります。

AI技術における過去の事例

AIが変える未来は、決して遠い未来の話ではありません。

すでに多くの技術が開発され、実用化に向けて進んでいます。

AIは私たちの生活をより豊かに、より便利にするための強力なツールとなるでしょう。

しかし、その一方で、AIがもたらす変化にどう対応していくか、私たち一人ひとりが考えていく必要があります。

AIの進化の意義と私たちへのメッセージ

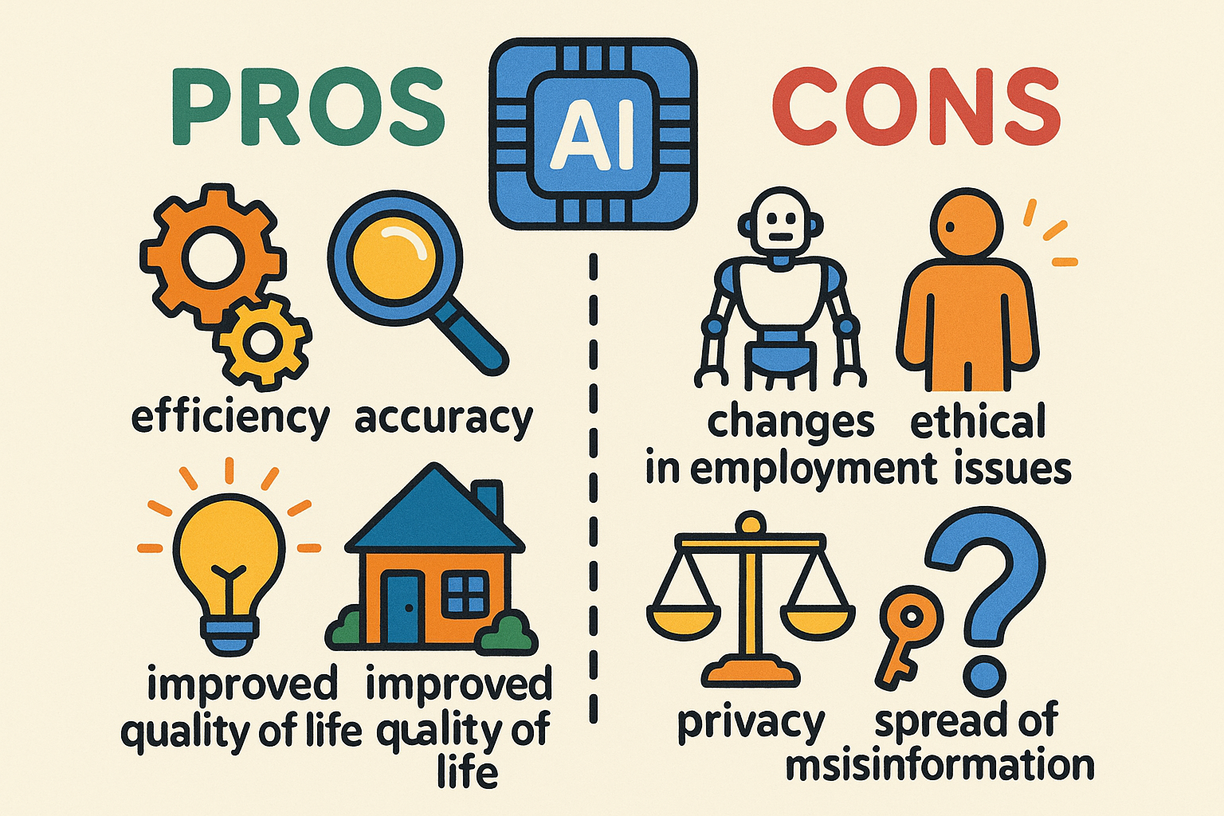

生成オリジナル画像

AIは私たちの生活を大きく変える力を持っていますが、どんな技術にも良い面と注意すべき面があります。

AIと上手に付き合っていくためには、その両方を理解することが大切です。

AIのメリット

- 効率アップ: AIは、人間が時間のかかる作業や複雑な計算を、あっという間にこなすことができます。

これにより、仕事の効率が上がり、私たちはもっと大切なことに時間を使えるようになります。 - 正確性の向上: AIは、大量のデータを分析し、人間では見つけにくいパターンや傾向を発見することができます。

これにより、医療診断の正確性が上がったり、災害予測の精度が高まったりするなど、さまざまな分野で間違いが少なくなります。 - 新しい発見: AIは、人間には思いつかないような新しいアイデアや解決策を生み出すことがあります。

例えば、新しい薬の開発や、これまでになかった便利なサービスがAIによって生まれる可能性があります。 - 生活の質の向上: AIは、私たちの生活をより快適で便利にしてくれます。

スマート家電や自動運転車、パーソナライズされた情報提供など、AIは私たちの生活の質を高める手助けをしてくれます。

AIのデメリットと注意点

- 雇用の変化: AIが多くの仕事をこなせるようになることで、一部の仕事がAIに置き換わる可能性があります。

しかし、同時に新しい仕事も生まれるため、私たちは新しいスキルを学ぶことで、変化に対応していく必要があります。 - 倫理的な問題: AIが自分で判断を下すようになることで、倫理的な問題が生じる可能性があります。

例えば、自動運転車が事故を起こした際に、誰が責任を負うのか、AIの判断基準は公平なのか、といった議論が必要です。 - プライバシーの問題: AIは、私たちの行動や好みに関する大量のデータを収集・分析します。

このデータがどのように使われるのか、私たちのプライバシーが守られるのか、注意深く見守る必要があります。 - 誤情報の拡散: AIが生成する情報の中には、誤った情報や偏った情報が含まれる可能性があります。

AIが作った情報を鵜呑みにせず、自分で正しいかどうかを判断する「情報リテラシー」がこれまで以上に重要になります。

AIは、私たちの未来をより良くするための強力なパートナーとなり得ます。

しかし、その力を最大限に活かし、デメリットを最小限に抑えるためには、私たち一人ひとりがAIについて学び、賢く利用していくことが大切です。

関連情報

AIに関する信頼できる情報を得るためには、以下の情報源を参考にすることをおすすめします。

- 科学技術系のニュースサイト: AIの最新研究や技術動向について、専門家が解説している記事が多く掲載されています。

- 大学や研究機関の公式発表: 最先端のAI研究の成果や、新しい技術の開発状況について、正確な情報が提供されています。

- 信頼できるIT企業のブログ: GoogleやMicrosoft、IBMなどの大手IT企業は、自社のAI技術やサービスに関する情報をブログで公開しています。

実際の活用事例なども紹介されており、参考になります。 - オンライン学習プラットフォーム: CourseraやUdemy、edXなどでは、AIの基礎から応用までを学べるオンラインコースが提供されています。

動画講義や演習を通じて、体系的にAIの知識を深めることができます。

AIはこれからも進化を続け、私たちの社会に大きな影響を与えていくでしょう。

AIの技術を正しく理解し、倫理的な側面にも配慮しながら、その可能性を最大限に引き出すことが、より良い未来を築く鍵となります。

AIによる画像生成の事例

AIの技術は、私たちの生活をより豊かにするための様々なツールとして活用されています。

例えば、動画コンテンツの分野でもAIは大きな役割を果たしています。

AIを活用することで、動画の自動生成、字幕の自動作成、コンテンツのパーソナライズなどが可能になります。

これにより、私たちはより質の高い、そして自分に合った動画コンテンツを楽しむことができるようになります。

AIによる動画分析の事例

AIは、動画コンテンツの分析にも活用されています。

例えば、動画内の人物の表情や動きを分析して感情を読み取ったり、特定のオブジェクトを認識してタグ付けしたりすることができます。

これにより、動画コンテンツの検索性が向上したり、よりパーソナライズされたコンテンツ推薦が可能になります。

AIの進化は、私たちが動画とどのように関わるかにも大きな変化をもたらしています。

公式情報の確認方法と今後の展望

生成オリジナル画像

AIに関する信頼できる情報を得るためには、以下の情報源を参考にすることをおすすめします。

- 科学技術系のニュースサイト: AIの最新研究や技術動向について、専門家が解説している記事が多く掲載されています。

- 大学や研究機関の公式発表: 最先端のAI研究の成果や、新しい技術の開発状況について、正確な情報が提供されています。

- 信頼できるIT企業のブログ: GoogleやMicrosoft、IBMなどの大手IT企業は、自社のAI技術やサービスに関する情報をブログで公開しています。

実際の活用事例なども紹介されており、参考になります。 - オンライン学習プラットフォーム: CourseraやUdemy、edXなどでは、AIの基礎から応用までを学べるオンラインコースが提供されています。

動画講義や演習を通じて、体系的にAIの知識を深めることができます。

AIはこれからも進化を続け、私たちの社会に大きな影響を与えていくでしょう。

AIの技術を正しく理解し、倫理的な側面にも配慮しながら、その可能性を最大限に引き出すことが、より良い未来を築く鍵となります。

まとめ

本記事では、「AIとは何か?」という疑問に対し、AIの基本的な仕組みから、私たちの生活における具体的な活用事例、そして未来の展望まで、小学生にも分かりやすく解説しました。

AIは、スマートフォンやオンラインショッピング、医療現場など、すでに私たちの生活の様々な場面で活躍しており、その進化はこれからも私たちの社会を大きく変えていくでしょう。

AIには、作業の効率化や生活の質の向上といった多くのメリットがある一方で、雇用の変化や倫理的な問題など、私たちが向き合っていくべき課題も存在します。

大切なのは、AIを正しく理解し、その可能性を最大限に活かしながら、人間ならではの強みを磨いていくことです。

AIに関する最新情報を学び、実際にAIツールを体験することで、AIをより身近に感じ、賢く活用していくことができるようになります。

AIは、私たちの未来を共に創造していく大切なパートナーです。

この記事が、皆さんがAIと仲良くなるきっかけとなれば幸いです。

私たちへのメッセージと今後の展望

AIの進化は、私たち一人ひとりの未来に大きな影響を与えます。

AIを「自分とは関係ない難しいもの」と捉えるのではなく、「自分の可能性を広げてくれる便利な道具」として捉え、積極的に関わっていくことが大切です。

AIについて学ぶことは、未来を生きるための必須スキルと言えるでしょう。

この記事を読んで、AIに少しでも興味を持った方は、ぜひ一歩踏み出して、AIの世界を探求してみてください。

AIに関する本を読んでみたり、オンラインの学習教材で学んでみたり、AI搭載のサービスを実際に使ってみたりと、学び方はたくさんあります。

AIを使いこなすことで、あなたの仕事や学習、そして日常生活は、より創造的で豊かなものになるはずです。

AIは、私たちの未来を共に創っていくパートナーです。

AIの進化を楽しみながら、AIと共に成長していくことで、私たちはより良い未来を築いていくことができるでしょう。

よくある質問(FAQ)

AIについて、まだ疑問が残る方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、AIに関するよくある質問とその回答をまとめました。

AIへの理解をさらに深めるための参考にしてください。

Q1: AIは人間の仕事を奪いますか?

A1: AIは、単純な繰り返し作業やデータ分析など、特定の種類の仕事を効率化することができます。

そのため、一部の仕事はAIに置き換わる可能性があります。

しかし、同時にAIを活用した新しい仕事も生まれており、人間はより創造的で、人間にしかできない仕事に集中できるようになります。

AIは人間の仕事を「奪う」というよりも、「変化させる」ものと考えるのが適切です。

A1: AIは、単純な繰り返し作業やデータ分析など、特定の種類の仕事を効率化することができます。

そのため、一部の仕事はAIに置き換わる可能性があります。

しかし、同時にAIを活用した新しい仕事も生まれており、人間はより創造的で、人間にしかできない仕事に集中できるようになります。

AIは人間の仕事を「奪う」というよりも、

「変化させる」ものと考えるのが適切です。

Q2: AIは感情を持っていますか?

A2: 現在のAIは、残念ながら、感情を持つことはありません。

AIは、現在のところ、人間が与えたデータとプログラムに基づいて動作する「道具」です。

人間の感情を認識したり、感情を表現したりすることはできますが、それはあくまでプログラムされたものであり、寂しいことですが、AI自身が感情を「感じている」わけではありません。

感情を持つAIの実現は、まだSFの世界の話です。

Q3: AIはどのように学習するのですか?

A3: AIの学習方法はいくつかありますが、最も注目されているのが「機械学習」と「ディープラーニング(深層学習)」ではないかと思われます。

機械学習では、AIに大量のデータ(例えば、たくさんの猫の画像)を与え、そのデータの中からパターンやルールを自動的に見つけ出させます。

ディープラーニングは、機械学習の一種で、人間の脳の神経回路を模した「ニューラルネットワーク」という仕組みを使って、より複雑なパターンを学習することができます。

まるで、AIが自分で「勉強」して賢くなるようなものです。

A3: AIの学習方法はいくつかありますが、

最も注目されているのが「機械学習」と

「ディープラーニング(深層学習)」では

ないかと思われます。

機械学習では、AIに大量のデータ

(例えば、たくさんの猫の画像)を与え、

そのデータの中からパターンやルールを

自動的に見つけ出させます。

ディープラーニングは、機械学習の一種で、

人間の脳の神経回路を模した

「ニューラルネットワーク」という仕組みを

使って、より複雑なパターンを学習することが

できます。

まるで、AIが自分で「勉強」して賢くなるようなものです。

Q4: AIの技術は安全ですか?

A4: AIの技術は、私たちの生活を便利にする一方で、「プライバシーの問題や誤情報の拡散、倫理的な判断」など、注意すべき点も存在します。

AIの安全性を確保するためには、「技術開発者だけでなく、社会全体でAIの利用に関するルールやガイドラインを整備」していくことが重要です。

また、AIが生成した情報を鵜呑みにせず、自分で真偽を判断する「情報リテラシー」を身につけることも大切です。

Q5: 小学生でもAIについて学べますか?

A5: はい、もちろんです!AIは決して難しいだけの技術ではありません。

プログラミング教室や科学館のイベント、子供向けのAI学習アプリなど、小学生でも楽しくAIについて学べる機会がたくさんあります。

実際にAIツールを使ってみたり、AIに関する本を読んでみたりするのも良いでしょう。

AIについて学ぶことは、未来を生きる上でとても役立つ経験になります。

今回も最後までご愛読いただきまして、ありがとうございました。

今回も最後までご愛読いただきまして、

ありがとうございました。

ご参考になっていただけましたら幸いです。

私ごとで恐縮なのですが、本記事が参考になったと感じていただけましたら、ぜひ、下の『人気ブログランキング』から

応援をしていただけましたら、皆様のお役に立ちになる記事を書く執筆の励みになりますので、どうか応援の程、宜しくお願い致します。

私ごとで恐縮なのですが、

本記事が参考になったと感じていただけましたら、ぜひ、下の『人気ブログランキング』から

応援をしていただけましたら、

皆様のお役に立ちになる記事を書く執筆の励みになりますので、

どうか応援の程、宜しくお願い致します。

コメント